Autant de questions que sont capables d’éclairer l’analyse des enquêtes mobilité certifiées Cerema. En faisant l’exercice sur les 6 territoires d’Auvergne Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-Comté ayant mené une nouvelle EMC² depuis 2020 (la Grande Région Grenobloise, le Bassin de vie stéphanois, Métropole Savoie et l’Avant-Pays Savoyard (Chambéry), le Bassin de vie Clermontois, la CA de Nevers, le Syndicat Mixte des transports Nord Franche-Comté), des grandes évolutions en termes de mobilité se dessinent. Retour sur les grands enseignements de ce travail.

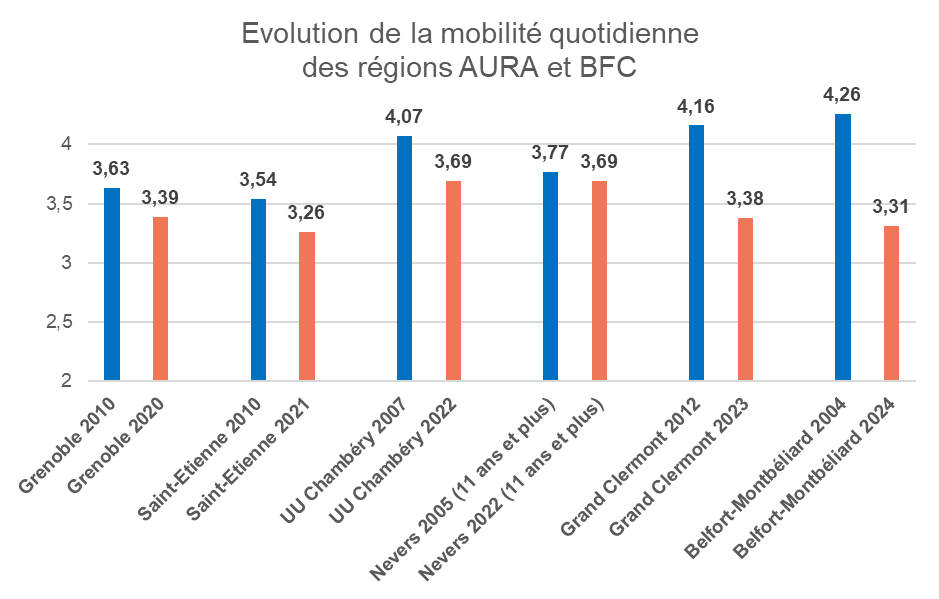

Une poursuite de la baisse du nombre de déplacements quotidiens

Les 6 dernières enquêtes réalisées en Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté confirment une tendance à la baisse de la mobilité quotidienne (nombre de déplacements moyen par personne et par jour) que l’on avait pu observer dans la décennie précédente. Cette baisse, présente dans ces 6 territoires, varient entre 0,5 et 1 déplacement en moins par jour et par personne pour aboutir à une mobilité moyenne quotidienne entre 3,26 (pour Saint-Etienne) et 3,69 (pour Nevers) déplacements/jour/personne. Cette évolution particulièrement importante est le signe d’une modification profonde des habitudes de déplacements.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette baisse de la mobilité :

- Un nombre plus important d’"immobiles", en lien avec le vieillissement de la population. En effet, le nombre de personnes qui ne se sont pas déplacées un jour moyen de semaine est désormais supérieur à 10%. Ce taux dépasse les 20% chez les personnes de 65 ans et plus. Avec le vieillissement de la population, ces personnes sont de plus en plus nombreuses, et en conséquence le nombre de personnes immobiles également ;

- Une diminution de la taille des ménages qui se manifeste par une augmentation de la part des ménages composés d’une personne seule en une décennie (+4 pts entre 2010 et 2021) et une part des couples avec enfant(s) qui se réduit sur la même période (-3 pts). Comme un parent réalise en moyenne un déplacement par jour de plus qu’une personne sans enfant, cette évolution de la société est structurante sur la mobilité quotidienne moyenne.

- Une généralisation de la journée continue pour les actifs et scolaires. On constate une baisse des déplacements réalisés sur le temps du déjeuner. Les retours au domicile sont notamment moins présents sur cette tranche horaire, ce qui diminue le nombre de déplacements ;

- Un développement du télétravail. Depuis la crise sanitaire, le télétravail est ancré dans les pratiques, notamment des cadres. Ainsi, dans ces enquêtes, 18% des actifs le pratiquent régulièrement (au moins une fois par semaine) contre 6 % avant la crise sanitaire. Si l’impact sur la mobilité est réel pour ces télétravailleurs, il est cependant limité car en moyenne, un jour moyen de semaine, seule 2 % de la population totale est en situation de télétravail ;

- Un changement dans les pratiques d’achats. On constate une baisse plus marquée de la mobilité pour le motif achat que pour l’ensemble des motifs. En effet, les pratiques d’achat ont évolué : le développement du e-commerce notamment contribue à ces évolutions (achats via internet, livraison à domicile...), même s’il est difficile aujourd’hui de quantifier plus précisément son impact.

A noter que cette baisse du nombre de déplacements quotidiens ne suffit pas pour qualifier, à elle seule, l'évolution de la mobilité qui doit aussi être considérée en termes de volume global des distances parcourues observée rapportée à la population. L'évolution de la distance moyenne de déplacements par habitant est ainsi un autre indicateur important à prendre en compte.

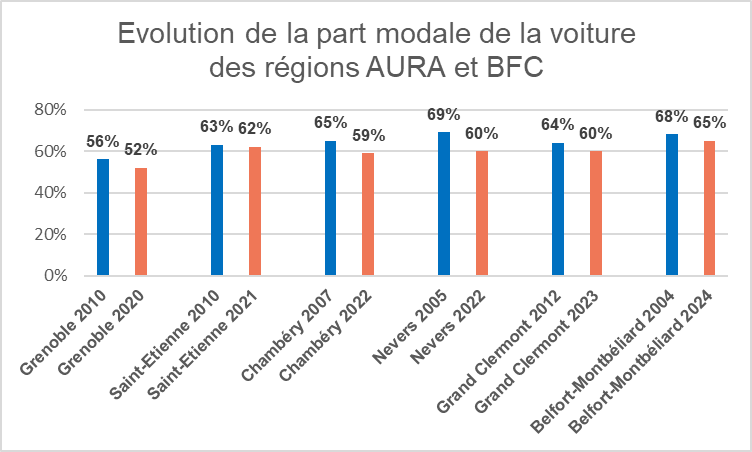

Une poursuite de la baisse de la part modale de la voiture

Même si les parts modales ne sont pas les seuls indicateurs de suivi d’une politique de de mobilité, elles constituent toujours un point de repère important pour les collectivités.

Si l’on constate une baisse de la part modale de la voiture dans les 6 territoires, cette baisse n’est pas uniforme : elle se situe entre -1 point et -6 points (la part modale voiture étant comprise entre 52 % (pour Grenoble) et 65 % (pour Belfort-Montbéliard).

Aujourd’hui la voiture devient un équipement individuel, et n’est plus un équipement du ménage. Mais, en raison de la diminution concomitante de la taille des ménages, le taux de motorisation des ménages, entre 2014 et 2024, a peu évolué sur les 6 territoires observés. Il se situe en moyenne autour de 1,3 voiture par ménage, après plusieurs décennies d’augmentation.

Dans le même temps, le taux d’occupation des voitures (à savoir le nombre d’occupants par voiture) a, lui, continué à baisser au niveau national. Sur les 6 territoires, ce taux a eu tendance à se stabiliser. On compte entre 1,27 et 1,41 personnes par voiture (conducteur inclus). C’est toujours pour se rendre au travail que l’on observe le plus d’autosolistes : 97% des conducteurs sont seuls en voiture sur ces trajets.

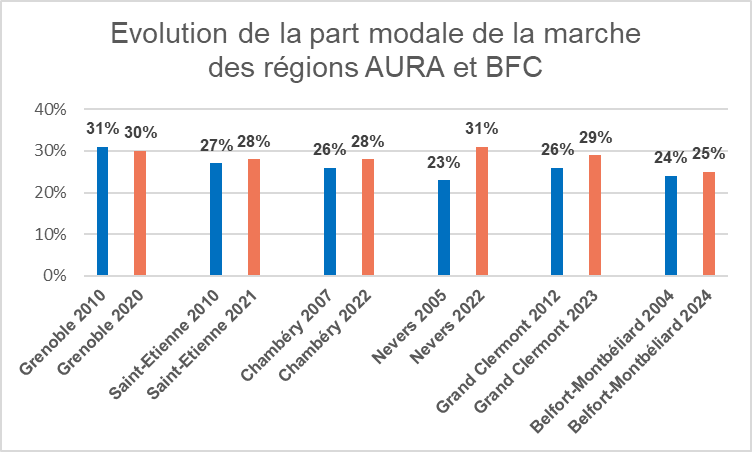

La marche, 2ème mode le plus utilisé dans les déplacements quotidiens, plutôt en augmentation

La marche reste le deuxième mode le plus utilisé, et ce dans les 6 territoires. Sa part modale oscille, selon les 6 territoires, entre 25 et 31 % ; cette part modale connaît soit une hausse, soit une stabilité. On constate, par exemple une hausse de 7 points sur Nevers Agglomération avec une part modale marche qui est maintenant de 31 %.

Il est à noter qu’au cours de la dernière décennie, on a pu constater un regain de mesures favorables à la marche dans les politiques publiques avec de nombreux projets de réaménagement de rues ou de place en faveur des piétons dans le but de faciliter les déplacements à pied, avec la prise en compte de la marchabilité ou du potentiel piétonnier de la ville.

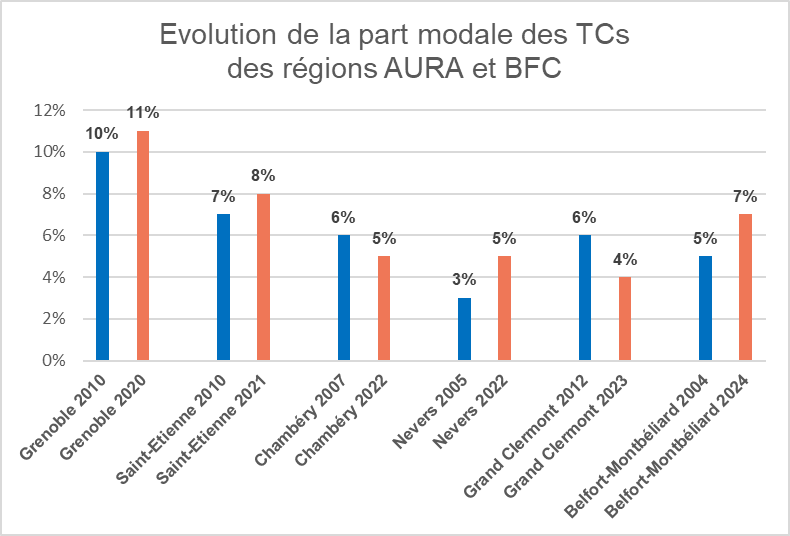

Une évolution contrastée de l’usage des TC sur les territoires

Il est difficile de dessiner une réelle tendance sur l’usage des transports en commun. En effet, d’une part les investissements sur les réseaux TC sont très disparates d’un territoire à l’autre.

D’autre part, avec la crise sanitaire, la fréquentation des TC a baissé et les réseaux ont connu et connaissent parfois encore des difficultés à retrouver la fréquentation d’avant Covid (2020). Néanmoins, on peut noter que 4 réseaux sur 6 ont vu leur fréquentation des TC augmenter.

Des hausses dans l’utilisation du vélo au quotidien

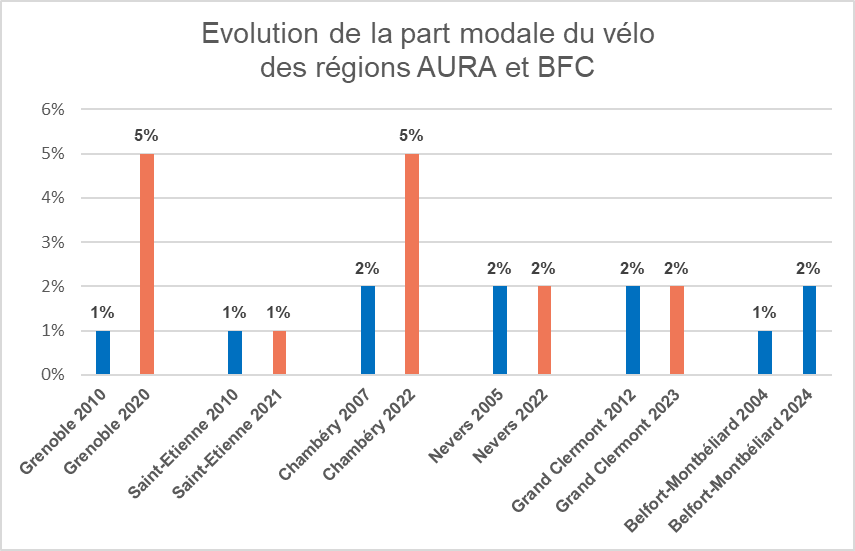

Le vélo est apparu comme le grand gagnant de la situation liée à la crise sanitaire avec une augmentation de son usage notamment en ville. On constate de fortes hausses de la part modale du vélo sur certains territoires (pour atteindre en moyenne 5 %) et une stabilité a minima dans les autres territoires.

On a observé là aussi une impulsion forte des politiques publiques ces dernières années (aménagements cyclables, développement des véloroutes, plan vélo au niveau national…) afin de faire du vélo une alternative attractive à la voiture particulière, voire aux transports collectifs, pour les déplacements de proximité.

Le VAE, un mode émergent

Le développement du VAE semble avoir un impact sur l’utilisation du vélo. Par rapport au vélo musculaire, le VAE est un mode de déplacement intensément utilisé dans la mobilité du quotidien notamment après la crise sanitaire. Sur le territoire de Clermont-Ferrand par exemple, alors que les VAE représentent seulement 9 % du parc de vélo, ils représentent 28 % des déplacements en vélo.

En outre, l’analyse des EMC² permet également de montrer que par rapport au vélo musculaire, le VAE permet :

- une meilleure parité homme/femme

- une amplification de la sur-représentation des CSP+

- une augmentation de la portée des déplacements à vélo (sur les 4 dernières EMC² de la région AURA, la portée moyenne d’un déplacement à vélo musculaire est de 2,7 km contre 3,7 km).

Pour aller plus loin

Le Cerema réalise un diaporama des indicateurs clés des EMC² qui sont faites depuis 2020. Ces diaporamas sont accessibles sur le site internet.