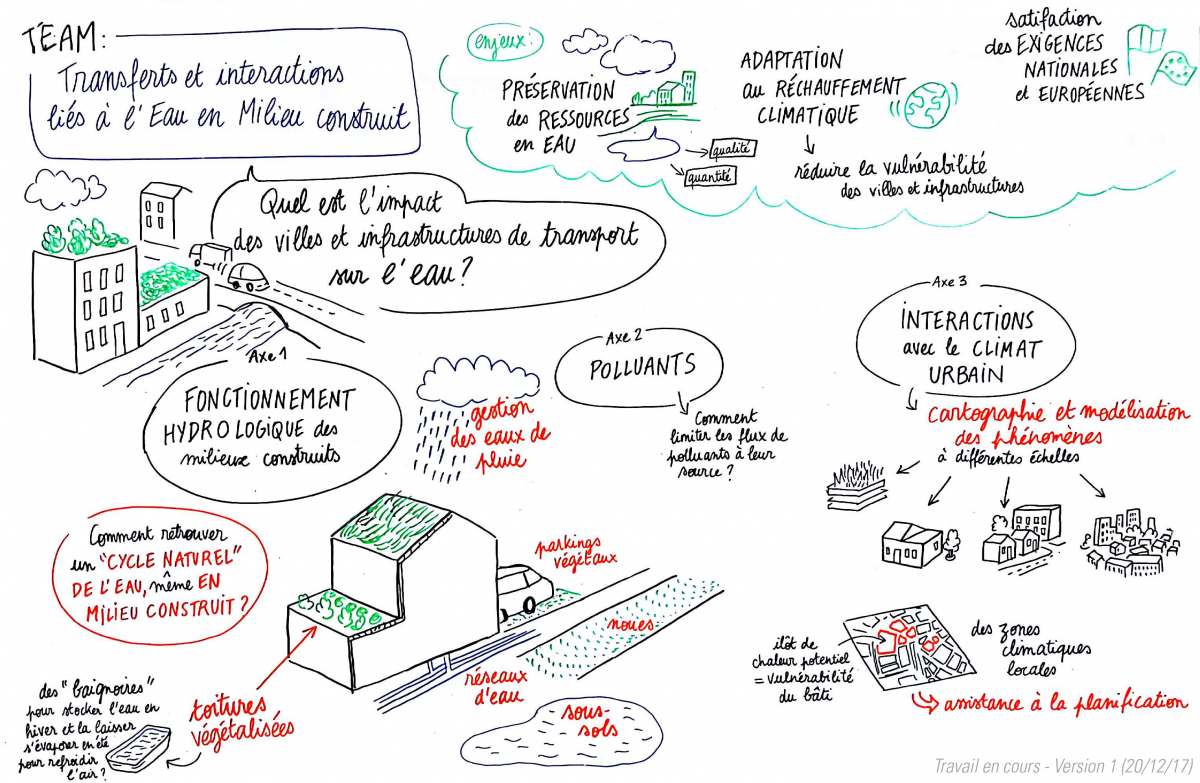

Les travaux de TEAM aspirent à mieux appréhender l'effet des milieux construits (villes et infrastructures de transport) : altération des rejets hydriques, augmentation de rejets de polluants, élévation de température locale. Comprendre et penser les milieux construits permet la prise en compte des enjeux de transition écologique et aide à définir des stratégies de gestion, planification et adaptation de ces milieux.

Sites : Nancy et Trappes ; 32 agents impliqués dont 9 chercheurs permanents, 4 techniciens.

Contribution à des milieux construits durables, résilients, économes et agréables à vivre

D'importantes politiques publiques portent ces enjeux, comme la stratégie nationale pour la biodiversité (2011-2020) qui plaide pour un retour de la nature en ville, ou le document de la Stratégie Nationale de Transition Écologique vers un Développement Durable. La nouvelle politique de gestion à la source et naturelle des eaux pluviales est au cœur de ces préoccupations, car sa généralisation apporterait de nombreux services, qualifiés d'écosystémiques, pour l'environnement urbain, mais aussi pour la qualité de vie des citoyens.

Préservation des milieux récepteurs et de la ressource en eau

Vis-à-vis des rejets des milieux construits La lutte contre les pollutions est actuellement un enjeu majeur. Après l'amélioration des rejets et traitements d'eaux usées, l'effort se porte sur la réduction et le traitement des rejets de temps de pluie, avec des exigences croissantes demandées aux collectivités locales, maîtres d'ouvrage des réseaux d'assainissement. Une attention particulière est portée à la gestion des eaux pluviales, avec une volonté de mettre en place des politiques d'infiltration et d'évapotranspiration qui favorisent la gestion des eaux pluviales urbaines dès l'origine du ruissellement. Les eaux de ruissellement urbain peuvent représenter une part non négligeable des apports de polluants aux milieux naturels, en lien avec la nature des matériaux de surface et leur évolution au cours du temps et les usages faits de ces surfaces.

Adaptation aux changements climatiques

Les milieux construits sont sensibles aux nuisances induites par des choix de gestion locaux ou aux conséquences des changements plus globaux. Les activités anthropiques et les aménagements modifient localement le climat en milieu urbain, provoquant une élévation de température locale : le phénomène d'îlot de chaleur urbain. Les vagues de chaleur qui en découlent rendent le milieu urbain davantage exposé avec des populations, des infrastructures et des biens plus vulnérables. L'« atténuation » de ce phénomène consiste à mettre en œuvre, dans le cadre des politiques de gestion des eaux pluviales, une pluralité de modalités de limitation des effets des évolutions climatiques : re-naturation des espaces imperméables, modification de la morphologie urbaine... Les bénéfices rendus par l'emploi de ces mesures nécessitent encore d'être évalués et quantifiés. Une meilleure connaissance de l'organisation des milieux urbains, de leur dynamique et vulnérabilité est un préalable indispensable à l'élaboration d'une stratégie d'adaptation des territoires.

Le projet scientifique de TEAM vise à apporter des connaissances et développer des méthodes et outils d'analyse/représentation des modes de transferts d'eau, de polluants associés, et d'énergie dans les milieux construits. Les phénomènes de transferts et leur évaluation reposent sur des approches théoriques qui nécessitent encore la capitalisation de nouvelles connaissances sur un milieu à la fois complexe et hétérogène, selon des approches inter-, voire transdisciplinaires et multi-échelles spatiales.

Des travaux de recherche permettant d'identifier les réelles performances des techniques modernes de gestion des eaux pluviales (toitures végétalisées, bassins de rétention des eaux de ruissellement routières, …) sont menés. L'enjeu de l'équipe est d'allonger la durée de vie de ces systèmes, tout en garantissant et optimisant un niveau de performances multicritères, en cohérence avec la doctrine du MTES d'« éviter, réduire et compenser les impacts sur l'environnement » qui s'inscrit dans une démarche de développement durable et vise à assurer une meilleure prise en compte de l'environnement dans les décisions publiques. Pour y arriver, il est nécessaire de comprendre le fonctionnement de ces systèmes, ainsi que leur évolution dans le temps. La mise en place de méthodes d'évaluation pertinentes (instrumentation de sites, analyses physico-chimiques, modélisations) permettra alors d'identifier les conditions optimales de conception et de maintenance des systèmes de gestion des eaux pluviales, informations indispensables pour les gestionnaires. L'équipe porte une attention particulière à la vision intégrée des services rendus par la végétation présente dans ces systèmes, celle-ci impactant fortement les performances multicritères des systèmes de gestion.

Les travaux de recherche de TEAM sont déclinés en trois axes :

A. Fonctionnement hydrologique multi-échelle des milieux construits ;

B. Pollution des milieux : transferts eau/sol/végétaux et ouvrages de traitement ;

C. Processus de régulation climatique en milieu urbain.

Les résultats de ces recherches appliquées contribuent à la connaissance et à la maîtrise des impacts des aménagements sur la ressource en eau, sur la qualité des milieux (eau, sol) et sur les effets climatiques locaux induits.

Verrous scientifiques abordés :

Interactions et rétroactions entre les différents transferts étudiés autour des milieux construits : coupler, tant dans les mesures effectuées que dans les modèles développés, les investigations pour avoir une évaluation complète des échanges et stocks mis en jeu dans les différents compartiments concernés (sol, végétation, atmosphère). Cette ambition de vision intégrée complexifie obligatoirement les méthodes et outils à développer.

Diversité des échelles spatio-temporelles d'étude : les enjeux se déclinent de l'échelle de l'ouvrage à celle de l'agglomération, et sur des durées de quelques minutes à de multiples décennies. Afin de comprendre les processus d'intérêt, des échelles d'étude encore plus fines sont parfois nécessaires. Quelle est l'échelle spatiale idoine à l'étude du processus souhaité ? Comment transférer des résultats locaux à des échelles spatiales plus grandes ?

Rôle de la végétation sur les différents transferts : alors que la végétation fait son retour dans les milieux construits, les spécificités de ces milieux vont modifier la phénologie des plantes, modifications qui restent sous-étudiées à l'échelle du plant : les végétaux sont singuliers, pour des raisons ornementales et d'entretien ; le sol urbain est le lieu d'écoulements hétérogènes et peut être pollué ; la couche limite de l'atmosphère en ville est fortement modifiée (rugosités importantes, écoulements plus turbulents, conditions de lumière très variables).

Pour l'axe A

Fonctionnement hydrologique multi-échelle des milieux construits

- Acquisition d'une compréhension fine des transferts hydriques : étude de l'évapotranspiration et de son influence sur le comportement des couverts végétalisés ;

- Etude des performances hydrologiques des techniques de gestion à la source des eaux pluviales urbaines : simulation du fonctionnement des ouvrages, quantification de leurs performances ;

- Modélisation intégrée à l'échelle du quartier : compréhension des impacts des aménagements sur les différentes composantes du cycle de l'eau à l'échelle du quartier, incidence des ouvrages de gestion.

Pour l'axe B

Pollution des milieux : transferts eau/sol/végétaux et ouvrages de traitement

- Compréhension du comportement des (micro)polluants : fonctionnement des systèmes de gestion des eaux pluviales, caractérisation de la pression des polluants cibles, évaluation de la vulnérabilité associée ;

- Conception et évaluation des performances de techniques de gestion : mécanismes de rétention des polluants, rôle de la végétation et du sol dans les transferts de polluants dans les ouvrages végétalisés, plate-forme de démonstration/évaluation des techniques de gestion des eaux de ruissellement.

Pour l'axe C

Processus de régulation climatique en milieu urbain

- Interaction entre processus hydriques et climatiques impactés par les modes d'aménagement urbain : connaissance des évolutions des performances couplées hydro-climatiques des aménagements urbains, en particulier végétalisés ;

- Enrichissement des méthodes de diagnostic climatique multi-échelle (bâtiment → quartier → ville) : approfondissement des paramètres des modèles SVAT, développement de modèles empiriques de diagnostic climatique à l'échelle du fragment urbain, méthodologie d'utilisation des cartographies climatiques au sein des documentations d'urbanisme.

Partenaires publics et réseau scientifique et technique des ministères de tutelle : ENTPE, UGE, Météo-France-CNRM, CSTB, École des Ponts – ParisTech, EFFICACITY

Partenariats académiques : Univ. de Lorraine, Univ. Paris-Sud Orsay, Univ. de Strasbourg, Univ.Toulouse, Univ. de Versailles Saint-Quentin, ENGEES, CNRS, INRAE, AgroParisTech, IRSTV, ENSAIA

Samih Chebbo (2023-2026). Evaluation du concept d'arbre de pluie pour la gestion du ruissellement à différentes échelles urbaines. Ecole doctorale SI2E ENPC. Directeur de thèse : Martin Seidl (ENPC) et Antoine El Samrani (Université Libanaise) ; co-encadrant : Jérémie Sage (Cerema).

Hayath Zime (2022-2025). L’arbre d’alignement comme moyen innovant pour la maîtrise des eaux pluviales en ville : vers l’optimisation des services rendus. Thèse CIFRE Hydrasol. Ecole doctorale SI2E ENPC. Directrice de thèse : Marie-Christine Gromaire (ENPC) ; co-encadrants : Matin Seidl (ENPC), Abdelkader Bensaoud (Hydrasol) et Emmanuel Berthier (Cerema).

Tinghao Huang (2025). Fonctionnement hydrologique des jardins de pluie - De l'évaluation in-situ à la modélisation pour une diversité de contextes. Ecole doctorale SI2E ENPC. Directrice de thèse : Marie-Christine Gromaire (ENPC) ; co-encadrants : Didier Técher (Cerema) et Jérémie Sage (Cerema).

Ahmeda Assann OUEDRAOGO (2024). Évapotranspiration issue de solutions fondées sur la nature pour la gestion à la source des eaux pluviales urbaines : analyse à partir dobservations et de modélisations hydrologiques. Ecole doctorale SI2E ENPC. Directrice de thèse : Marie Christine Gromaire (laboratoire LEESU) ; encadrant : Emmanuel Berthier (Cerema, TEAM)

Thomas Villemin (2023). Modélisation des échanges énergétiques entre la surface d’une toiture végétalisée extensive et un panneau photovoltaïque. Ecole Doctorale SIMPPÉ – Univ. de Lorraine. Directeur de thèse : Gilles Parent (Univ de Lorraine), co-directeur de thèse : Rémy Claverie (Cerema). (http://docnum.univ-lorraine.fr/public/DDOC_T_2023_0118_VILLEMIN.pdf)

Mithun HANUMESH (2022). Impact du vieillissement de substrats de toitures végétalisées sur leurs performances hydriques et thermiques. École Doctorale SIReNA – Univ. de Lorraine. Directeur de thèse : Geoffroy Seré (Univ. de Lorraine), co-directeur de thèse : Rémy Claverie (Cerema). (http://docnum.univ-lorraine.fr/public/DDOC_T_2022_0368_HANUMESH.pdf)

Gwendal LIBESSART (2022). Modélisation prédictive de la qualité des sols urbains basée sur l'évolution de l'occupation des sols. École Doctorale SIRENA – Univ. de Lorraine. Directeur de thèse : Christophe Schwartz (Univ. de Lorraine), encadrement : Catherine Franck-Néel (Cerema), Philippe Branchu (Cerema).

William POPHILLAT (2022). Conséquences d'une systématisation des pratiques d'infiltration à la parcelle des pluies courantes à l'échelle du quartier – Apports de la modélisation intégrée. École Doctorale Terre Univers Environnement – Univ. Grenoble Alpes. Directrice de thèse : Isabelle Braud (INRAE) et Fabrice Rodriguez (Université Gustave Eiffel), encadrement : Jérémie Sage (Cerema).

Tala KANSO (2021). Mesure et modélisation du bilan hydrologique de dispositifs rustiques de gestion à la source des eaux de ruissellement de chaussées. École doctorale SIE– Univ. Paris-Est. Directrice de thèse : Marie-Christine Gromaire (École des Ponts ParisTech), co-directeur de thèse : Ghassan Chebbo (Université Libanaise), encadrement : David Ramier (Cerema).

Lucie VARNEDE (2020). Des parkings perméables végétalisés pour une gestion durable des eaux pluviales urbaines. École doctorale SIE– Univ. Paris-Est. Directrice de thèse : Marie-Christine Gromaire (École des Ponts ParisTech), encadrement : David Ramier (Cerema).

Lucie BARBIER (2019). Dynamique des flux de fondants routiers et influence sur la pollution routière au sein d'un bassin de rétention-décantation. École doctorale SIMPPÉ – Univ. de Lorraine. Directrice de thèse : Marie-Odile Simonnot (Univ. de Lorraine), co-directrice de thèse : Ivana Durickovic (Cerema).

Rémi SUAIRE (2015). Dynamique de transfert des fondants routiers dans un bassin de rétention des eaux de ruissellement routières : vers une solution d'assainissement par phytoremédiation. École Doctorale RP2E – Univ. de Lorraine. Directrice de thèse : Marie-Odile Simonnot (Univ. de Lorraine), co-directrice de thèse : Ivana Durickovic (Cerema).

YINGHAO Li (2015). Modeling of hydrological processes of an urban catchment : Study of a saturated soil flow module and applicatsion to an urban development zone of the future Paris-Saclay University. École Doctorale SPIGA – École Centrale de Nantes. Directeur de thèse : Fabrice Rodriguez (IFSTTAR), encadrement : Emmanuel Berthier (Cerema).

Ryad BOUZOUIDJA (2014). Fonctionnement hydrique d'un Technosol superficiel – application à une toiture végétalisée ». École Doctorale EMMA – Univ. de Lorraine. Directeur de thèse : David Lacroix (Univ. de Lorraine), encadrement : Geoffroy Séré (Univ. de Lorraine), Rémy Claverie (Cerema).

François LECONTE (2014). Caractérisation des îlots de chaleur urbains par zonage climatique et mesures mobiles : Cas de Nancy. École Doctorale RP2E – Univ. de Lorraine. Directeur de thèse : Mathieu Pétrissans (Univ. de Lorraine), encadrement : Julien Bouyer (Cerema), Rémy Claverie (Cerema).

Julie SCHWAGER-GUILLOUX (2014). Les toitures végétalisées, puits et sources d'éléments en traces métalliques. École Doctorale RP2E – Univ. de Lorraine. Directeurs de thèse : Jean-Louis Morel (Univ. de Lorraine), Véronique Ruban (IFSTTAR).

Vous avez une question ?