Le Cerema lui a ainsi proposé un accompagnement en trois temps : la réalisation de l’inventaire exhaustif et consolidé des friches ; la qualification de leur potentiel de mutabilité ; et enfin, l’évaluation des destinations les plus propices à leur requalification.

Outre la contribution à l’élaboration de la stratégie foncière du territoire, ce travail a également permis aux acteurs locaux de s’approprier un sujet a priori complexe et de partager ensemble une vision commune des enjeux.

La connaissance des friches économiques : un préalable à la révision du PLUi

La Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux (CAGP), qui compte 43 communes et 104.000 habitants, envisage de réviser son PLUI en fin d’année 2025. Dans ce cadre, elle a lancé une série d’études afin de parfaire l’état des lieux nécessaire à cette démarche et mieux calibrer son futur document d’urbanisme. La connaissance du foncier économique est un aspect important de ces travaux préliminaires en ce qu’il participe à l’effort de sobriété foncière.

La Communauté d’Agglomération souhaitait notamment se doter d’un inventaire exhaustif des friches à vocation économique, industrielle et commerciale de son territoire, afin de mieux appréhender leur éventuelle requalification. En effet, à l’heure où la lutte contre l’étalement urbain est un enjeu majeur et où la pression se fait sentir sur le foncier économique, les friches économiques constituent souvent un gisement important de disponibilités foncières.

La CAGP s’est donc rapprochée du Cerema pour se faire accompagner dans cette démarche, lequel lui a proposé une prestation en trois temps :

- la réalisation d’un inventaire exhaustif des friches à vocation économique, industrielle et commerciale présentes sur le territoire de l’EPCI ;

- l’élaboration d’une méthodologie d’évaluation du potentiel de mutabilité de celles-ci pour l’aider à prioriser son action ;

- et enfin, l’élaboration d’une méthodologie d’évaluation des destinations les plus propices pour chacune d’entre elles. Ce dernier aspect vise à recalibrer si nécessaire le zonage du PLUI.

Un accompagnement pour mieux connaître son territoire et une aide à la décision

La prestation, qui s’est déroulée sur un an, s’est déclinée en trois étapes.

La prestation, qui s’est déroulée sur un an, s’est déclinée en trois étapes.

La première phase a consisté à réaliser l’inventaire des friches. Pour ce faire, le Cerema a développé une méthodologie expérimentale qui repose sur l’exploitation croisée de bases de données (Cartofriches, fichiers fonciers, locaux vacants). Pour consolider ce premier repérage issu des bases de données, un travail de photo-interprétation, puis des visites terrain ont été organisées afin de vérifier l’état réel des friches identifiées : soit les sites ont été écartés de l’inventaire (bien souvent, parce qu’un projet était en cours et que la qualification de friche devenait donc caduque), soit les sites ont été conservés (l’état de friche étant confirmé).

Ces visites terrain ont permis par ailleurs d’étayer l’inventaire par la découverte de friches non identifiées dans les bases de données. De même, les nombreux échanges avec les élus locaux ont permis d’intégrer des friches à l’inventaire et de le consolider grâce à leurs connaissances de leur territoire. Au total, 44 friches ont été répertoriées et analysées.

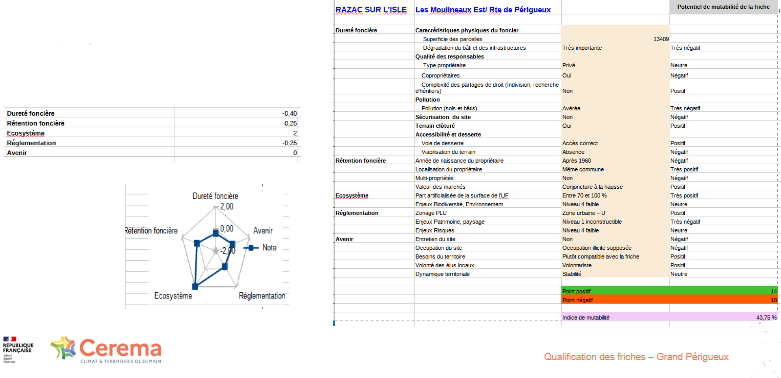

Ensuite, la deuxième phase a consisté à élaborer une méthodologie permettant d’évaluer le potentiel de mutabilité des friches, autrement dit, d’évaluer la difficulté de mobilisation des friches, et l’identification des principaux freins à leur requalification. Cette méthode s’est inspirée des travaux menés par la DDT des Ardennes, dont les principes ont été adaptés au territoire périgourdin (beaucoup moins industriel) et au contexte actuel (implications du ZAN, outil UrbanSIMUL en appui, harmonisation des caractéristiques des friches avec le Conseil National de l’Information Géolocalisée-CNIG).

En définitive, il s’agit d’une méthodologie de scoring qui s’appuie sur cinq grandes familles de critères qui peuvent expliquer la difficile mutabilité des friches :

- rétention foncière,

- dureté foncière,

- indicateurs liés à la réglementation (zonages PLU, gestion des risques...),

- indicateurs sur l’écosystème (présence ou non d’enjeux écologiques …)

- indicateurs sur l’avenir (indicateurs liés à la façon dont la friche est perçue par les acteurs locaux et la population, au regard des projets de territoire).

Le score obtenu, en pourcentage, permet d’évaluer les principales difficultés à lever pour requalifier la friche.

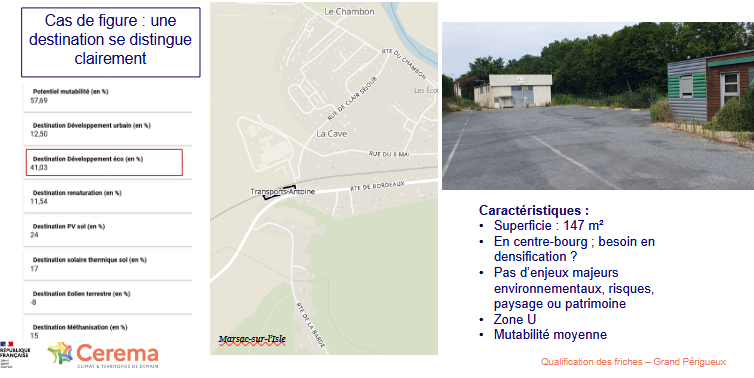

Enfin, la troisième séquence a reposé sur une réflexion quant aux destinations des friches : si les acteurs locaux souhaitent requalifier une friche, quelle serait sa destination la plus judicieuse : développement économique, développement urbain, renaturation ou accueil d’énergies renouvelables (photovoltaïque au sol, solaire thermique, éolien terrestre, méthanisation) ? Là aussi, un vaste travail de scoring a été mené, notamment en matière d’accueil d’énergies renouvelables, pour proposer à la CAGP un portrait le plus large possible des friches présentes sur son territoire.

Ces deux méthodologies ne constituent pas une science exacte qui prédirait avec précision que telle friche ne sera jamais requalifiée de par son indice de mutabilité, ou que telle autre sera facilement mobilisable, et devra être nécessairement requalifiée en unité d’accueil de méthanisation. Il s’agit davantage d’une aide à la décision qui permet d’une part, d’évaluer l’état de la friche et les principaux obstacles à lever en cas de projet de requalification, et d’autre part, de comparer les friches d’un même territoire les unes avec les autres. Ce tableau général offre une connaissance plus large de ces gisements fonciers.

En outre, le travail mené de la sorte permet de susciter des échanges entre les acteurs locaux, et ainsi de faire vivre un regard plus intercommunal, une appréhension plus large des enjeux.

Une méthode pour faire vivre le débat

Pour faciliter la lecture et l’analyse des résultats, le Cerema a proposé plusieurs livrables :

- le diaporama de l’inventaire exhaustif des friches accompagné d’un tableau de synthèse

- les tableaux de scoring de potentiel de mutabilité et d’évaluation des destinations

- la couche de données cartographiées relatives aux friches recensées, intégrée à UrbanSIMUL dans laquelle toutes les données recueillies ont été compilées

- une application web sécurisée pour visualiser les résultats

Il est notable que cette étude, au-delà de ce qui était initialement attendu en matière de connaissance des friches du territoire, a également permis de faire vivre la discussion au sein de la gouvernance. En effet, pour obtenir une partie des données nécessaires à l’étude, différents temps et formes d’échanges ont été organisés grâce aux conseils et à l’implication des techniciens de la CAGP :

Des temps de décantation

Les étapes intermédiaires ont été régulièrement adressées aux élus (diaporama de l’inventaire, questionnaires en lien avec les étapes de qualification des friches). Cela leur a permis, entre deux temps de rencontre, de clarifier leurs connaissances du sujet et de faire mûrir les réflexions.

Des réunions de présentation méthodologique et d’échanges :

Plusieurs temps d’échanges en COPIL ont été organisés pour présenter les étapes méthodologiques et les échéances et permettre les échanges avec les élus. Leurs remarques ont ainsi pu être prises en compte pour améliorer les travaux du Cerema et ont guidé le travail exploratoire. Ces temps ont également permis aux acteurs locaux d’échanger entre eux, et de prendre la mesure d’une partie des enjeux des communes qui constituent l’agglomération.

Des séances de rencontre "à la carte"

Enfin, pour recueillir une partie des informations nécessaires au travail de scoring, le Cerema s’est rendu disponible toute une journée dans les locaux de l’Agglomération, afin que les maires et/ou leurs représentants puissent venir le rencontrer au moment de leur choix. Cette souplesse a permis des échanges nourris, sans trop alourdir l’agenda des élus.