Cet article fait partie du dossier : Le Cerema mobilisé pour adapter le bâti au changement climatique

Voir les 23 actualités liées à ce dossier

L’adaptation du patrimoine scolaire au changement climatique constitue un enjeu majeur pour les collectivités, en particulier face à la multiplication et l’intensification des épisodes de surchauffe. Selon Météo France, les vagues de chaleur sont observées de plus en plus tôt dans la saison, dès la mi-juin à l'échelle nationale. Dans une France à +2,7 °C en 2050, les vagues de chaleur se produiront à partir de début juin et dureront jusqu'à mi-septembre.

Les maîtres d’ouvrage sont confrontés à un double défi : à la fois agir en urgence pour répondre aux situations les plus préoccupantes, mais aussi réfléchir et mettre en place une stratégie d’action sur l’ensemble de leur parc scolaire, intégrant la rénovation globale et complète des écoles.

Le rapport proposé par le Cerema invite à une action immédiate, tout en mettant l’accent sur l’importance de réaliser un diagnostic permettant de définir les actions adaptées à chaque école.

Les enfants : un public particulièrement vulnérable face à la chaleur

Le Cerema rappelle les différents paramètres du confort permettant de comprendre qu’il n’y a pas que le niveau de température qui entre en compte, ce qui permet d’envisager de multiples solutions pour retrouver du confort. Ainsi, la vitesse de l’air a un impact intéressant : l’installation de brasseurs d’air dans une salle de classe peuvent par exemple permettre d’obtenir un ressenti de 27°C pour une température mesurée de 30°C si la vitesse de l’air est supérieure à 0,5 m/s.

Le Cerema rappelle les différents paramètres du confort permettant de comprendre qu’il n’y a pas que le niveau de température qui entre en compte, ce qui permet d’envisager de multiples solutions pour retrouver du confort. Ainsi, la vitesse de l’air a un impact intéressant : l’installation de brasseurs d’air dans une salle de classe peuvent par exemple permettre d’obtenir un ressenti de 27°C pour une température mesurée de 30°C si la vitesse de l’air est supérieure à 0,5 m/s.

Le corps a également des capacités adaptatives. Cependant, les niveaux de chaleur dans les écoles sont parfois tels que leurs utilisateurs peuvent subir des effets physiologiques (fatigue, somnolence, céphalées, pouvant aller jusqu’à l’hyperthermie), respiratoires en raison d’augmentation des émissions de polluants dans l’air provoquée par la chaleur, et cognitifs avec la diminution des performances scolaires.

L’équilibre thermique de l’enfant est différent de celui d’un adulte : le corps de l’enfant a plus d’échanges thermiques avec son environnement. En outre, il est plus difficile pour un enfant de se rafraîchir par sudation pour des raisons physiologique. Enfin, l’adaptation comportementale (comme ôter ou ajouter un vêtement selon la température, boire, s’humidifier le visage…) n’est pas appliquée spontanément par les enfants.

Le problème se pose également de manière critique dans les cours d’école très souvent revêtues de bitume pour un entretien plus facile : la température de surface de ce revêtement peut être très élevée (plus de 50°C). Or, du fait de leur petite taille, la température de l’air au niveau de la tête d’un enfant d’âge préscolaire est de 10 à 15°C supérieure à celle au niveau de la tête d’un adulte !

Du diagnostic à la construction d’une stratégie

La phase de diagnostic est essentielle car les solutions à mettre en oeuvre seront différentes pour chaque école en fonction de son environnement (au sein d’un ilot de chaleur urbain, d’une zone de surchauffe urbaine ou au contraire d’une zone de fraicheur) et de ses caractéristiques architecturales (orientation, surfaces vitrées, inertie, bâtiment traversant ou pas…).

La phase de diagnostic est essentielle car les solutions à mettre en oeuvre seront différentes pour chaque école en fonction de son environnement (au sein d’un ilot de chaleur urbain, d’une zone de surchauffe urbaine ou au contraire d’une zone de fraicheur) et de ses caractéristiques architecturales (orientation, surfaces vitrées, inertie, bâtiment traversant ou pas…).

Le diagnostic peut se réaliser à l’échelle d’une école, intégrant notamment des visites et des échanges avec les occupants (enseignants, personnel technique, périscolaire, voire élèves) mais il est important également que les gestionnaires se dotent d’une vision générale de leur parc scolaire, lorsque la collectivité gère de nombreuses écoles. Se doter d’une connaissance de la vulnérabilité à la chaleur de chaque école via une analyse multicritères permet de prioriser les sites sur lesquels intervenir.

Il est important d’adopter une approche globale multi-échelle afin de maximiser les effets : adapter le bâtiment, mais aussi la cour d’école, les abords de l’école voire même les itinéraires piétions permettant de se rendre en différents lieux stratégiques de la ville.

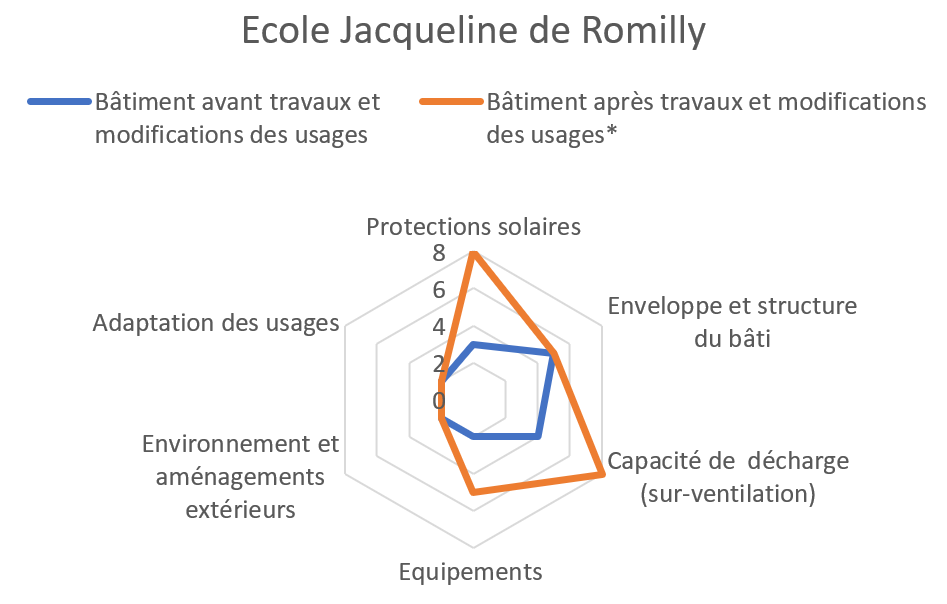

L’outil "toile d’araignée du confort d’été" du Cerema

L’objectif est de déterminer, essentiellement à dire d’expert par observation et discussion avec les occupants, le potentiel de chacun des 6 axes d’action en attribuant une note de 1 à 8 :

- La capacité de décharge et de rafraîchissement nocturne prenant en compte l’environnement urbain,

- L’enveloppe et la structure du bâti : inertie, isolation verticale, isolation des combles et des toitures, type de plancher…

- L’efficacité des protections solaires et des vitrages (dont la présence de masques solaires urbains ou végétaux)

- L’environnement (parcelle et quartier) : îlot de chaleur urbain avéré, degré de minéralisation de la parcelle…

- L’équipement des salles de classe : VMC double-flux, ventilateurs sur pieds, brasseurs d’air, géocooling, puits climatique, CTA adiabatique, climatisation…

- L’adaptation des usages : adaptation du code vestimentaire, des horaires de cours…

Quels leviers d’action ?

De nombreuses actions sont possibles et sont présentées dans le rapport en suivant les principes du bioclimatisme :

De nombreuses actions sont possibles et sont présentées dans le rapport en suivant les principes du bioclimatisme :

Aménager la parcelle pour améliorer l'ambiance thermique extérieure : végétalisation, perméabilité et couleur des revêtements de sol pour éviter les surchauffes, intégration de l’eau de pluie dans la cour ;

Protéger le bâtiment du rayonnement solaire : les vitrages avec des protections solaires extérieures, mais aussi les façades et les toitures qui peuvent être végétalisées. Des revêtements réflexifs peuvent aussi être posés en toiture ;

Dissiper la chaleur : aération nocturne par ouverture des ouvrants, surventilation, brasseurs d’air pour améliorer la sensation de confort, choix d’un matériel électrique performant pour éviter les apports de chaleur interne inutiles, préparation de repas froids à la cantine…

Les travaux du Cerema, notamment sur le site d’INFOMA à Corbas, ont montré l’intérêt de combiner plusieurs solutions (protection du bâtiment, dissipation de la chaleur, aménagement des abords du bâtiment ou du fonctionnement, ainsi que l’impact de l’installation de brasseurs d’air et de la mise en place d’horaires décalés pour améliorer le confort thermique d’été.

Intégrer les occupants (enseignants, élèves, parents, responsables du périscolaire, responsables des espaces verts et des services techniques…) permet de choisir les mesures ou les actions qui seront les plus adaptées aux usages, aux ressources humaines et compétences techniques.

Une évolution des pratiques est à envisager, aussi bien du côté de la collectivité (par exemple prévoir de mettre plus de moyens à l’entretien des cours d’écoles végétalisées, modifier les horaires du gardien pour ouvrir ou fermer les fenêtres la nuit), que des enseignants et des parents (par exemple, accepter que les cours déminéralisées soient plus salissantes pour les enfants).

Il apparaît également essentiel de former les occupants et les utilisateurs des locaux à la gestion de la chaleur et à l'utilisation des équipements à leur disposition : à quel moment de la journée est-il préférable de fermer les fenêtres, de baisser les volets, comment bien utiliser le brasseur d’air, etc.

Des organisations nouvelles sont à mettre en place et des expérimentations à lancer : adapter les horaires, faire l’école dans d’autres lieux climatisés ou dans des zones refuges, mettre en œuvre des solutions dérogatoires de manière exceptionnelle…

Le document met en avant les recommandations et points de vigilance pour mettre en œuvre ces différentes solutions, et propose de les soumettre au questionnement suivant :

Le rapport d'étude sur CeremaDoc :

Dans le dossier Le Cerema mobilisé pour adapter le bâti au changement climatique