Dans le cadre du projet de construction d'un nouvel hôpital à Lanne et de la fermeture des hôpitaux de Tarbes et Lourdes et du dimensionnement des nouvelles infrastructures, cette enquête origine-destination avait pour objectif de construire un nouveau modèle de déplacements et à éclairer des aspects comme l'opportunité d'une desserte par transports en commun du nouvel hôpital.

Envisager les futures infrastructures du nouvel hôpital

L'enjeu était d'abord de mettre à jour le modèle de déplacements existant, qui s’appuyait sur une matrice origine-destination datant de 2001 devenue obsolète et ne reflétant plus les réalités actuelles des flux de déplacements. Ensuite, la direction de l’hôpital s’interrogeait sur la pertinence de mettre en place une desserte en transports en commun depuis Tarbes et Lourdes vers le futur site hospitalier à Lanne. L’enquête devait donc permettre d’évaluer l’intérêt de ce service, ainsi que d’en définir la fréquence optimale, le cas échéant.

Enfin, il s’agissait de mieux comprendre :

- L’origine géographique des usagers actuels des hôpitaux de Tarbes et de Lourdes

- Les zones les plus fortement desservies

- Le profil démographique des usagers, en particulier en termes d'âge.

Toutes ces informations sont essentielles pour adapter l’accessibilité du futur hôpital aux besoins réels de la population.

L’enquête a été menée à l’aide d’un court questionnaire administré en face-à-face auprès des usagers des hôpitaux de Tarbes et de Lourdes (patients et visiteurs), ainsi que du personnel hospitalier (employés et médecins) : les questions portaient sur leur tranche d’âge, leur quartier ou ville de résidence, le mode de déplacement utilisé pour se rendre à l’hôpital, la fréquence de leurs visites, ainsi que leur mode de transport préféré dans l’hypothèse d’un déplacement de l’hôpital à Lanne.

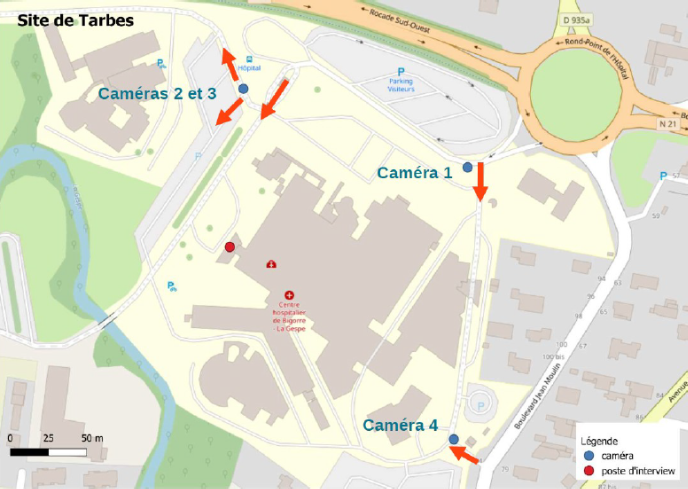

En parallèle, des caméras ont été installées à tous les points d’entrée des deux hôpitaux pendant une période de trois jours, afin de capturer les flux de déplacements, aussi bien les véhicules que les piétons. L’analyse des images a été réalisée à l’aide d’un outil d’intelligence artificielle basé sur Python, utilisant l’algorithme YOLO.

En parallèle, des caméras ont été installées à tous les points d’entrée des deux hôpitaux pendant une période de trois jours, afin de capturer les flux de déplacements, aussi bien les véhicules que les piétons. L’analyse des images a été réalisée à l’aide d’un outil d’intelligence artificielle basé sur Python, utilisant l’algorithme YOLO.

Les réponses issues de l’enquête ont été redressées à partir des comptages réalisés par les caméras. Cette méthode permet d’estimer les flux origine-destination quotidiens moyens liés aux hôpitaux.

Une meilleure connaissance des flux liés aux deux hôpitaux

La campagne a révélé que la voiture particulière (VL) reste le mode de déplacement privilégié pour les deux hôpitaux, avec environ 75 % des patients et des visiteurs l’utilisant pour se rendre sur site. Environ 15 % des usagers viennent soit à pied, soit en transports en commun (TC), ce qui s’explique par la localisation des hôpitaux en zone urbaine et leur bonne accessibilité en TC.

En ce qui concerne les distances parcourues, près de 50 % des usagers venant en VL résident à moins de 10 km de l’hôpital, 24 % entre 10 et 20 km, 10 % entre 20 et 30 km, et 5 % entre 30 et 40 km. Les hôpitaux attirent néanmoins des usagers jusqu’à un rayon de 150 km. Les usagers venant en taxi résident majoritairement dans un rayon de 20 km autour de l’hôpital, ce qui est également le cas pour ceux utilisant les transports en commun.

Cette enquête permet de dégager plusieurs enseignements majeurs. D’une part, elle offre une vision claire des principales communes d’origine des usagers du futur hôpital, ainsi que de la répartition géographique de la population qui en dépendra. Ces données sont essentielles pour anticiper les flux de déplacements et adapter l’offre de mobilité en conséquence.

D’autre part, l’enquête met en lumière les modes de déplacement actuellement utilisés et les préférences exprimées pour l’avenir.

Un point particulièrement notable est l’intérêt marqué, chez les usagers, pour un changement de mode de transport, notamment en faveur des transports en commun, à condition qu’une ligne à haute fréquence soit mise en place entre Tarbes et Lourdes. À l’inverse, chez les personnels hospitaliers, on observe une tendance inverse : un glissement des modes doux (vélo, marche) vers l’usage de la voiture particulière (VL), en lien notamment avec l’éloignement géographique du futur site.

Dans l’immédiat, ces résultats permettront de recalibrer le modèle static de déplacements afin de simuler les différents scénarios de trafic liés au futur hôpital. À court terme, ils orienteront également la planification des accès au site, en facilitant notamment la coordination avec les autorités organisatrices de la mobilité. À moyen terme, ils pourront justifier des investissements ciblés dans les infrastructures de transport public, favoriser la mise en place de solutions intermodales et contribuer à réduire la dépendance à la voiture individuelle, en promouvant une mobilité plus durable et mieux adaptée aux besoins du territoire.