Ce modèle multimodal unique en son genre par son périmètre, son nombre de partenaires et par les choix méthodologiques associés, vise à améliorer le quotidien des transfrontaliers en aidant les décideurs et les autorités à organiser efficacement la mobilité des personnes et des marchandises.

Dans quelle mesure cet outil technique facilite-t-il la coopération entre les acteurs publics de différents pays ? Quelles sont les améliorations apportées ? Quelles sont les attentes vis-à-vis des développements futurs prévus dans le cadre de MMUST + (2025-2028) ? Le Cerema recueille ici le point de vue de deux partenaires français : la Région Grand Est et la DREAL Grand Est.

Paul Bouzid, Adjoint à la cheffe du service Transports de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Grand Est

Florian Chalumeau, Chef de projet stratégique SERM Lorraine-Luxembourg à la Région Grand Est

MMUST en quelques mots

Mené sous le pilotage de l’AGAPE (Agence d’urbanisme et de développement durable Lorraine Nord), le projet MMUST a réuni 4 pays, le Luxembourg, la Belgique, la France et l’Allemagne (cette dernière étant présente en tant qu’observatrice).

Le phénomène frontalier, point de départ de MMUST

Au total 27 partenaires de la Grande Région se sont penchés sur la problématique de saturation des autoroutes et trains en Lorraine Nord, Luxembourg et sud de la Wallonie avec pour objectifs de :

- connaître la réalité des déplacements sur ces territoires grâce à une base de données commune,

- de disposer d’un panorama complet des projets en cours ou projetés,

- de simuler et évaluer leurs effets sur les mobilités de demain,

- d’améliorer les prises de décisions,

- et de créer de nouvelles habitudes de travail entre pays frontaliers.

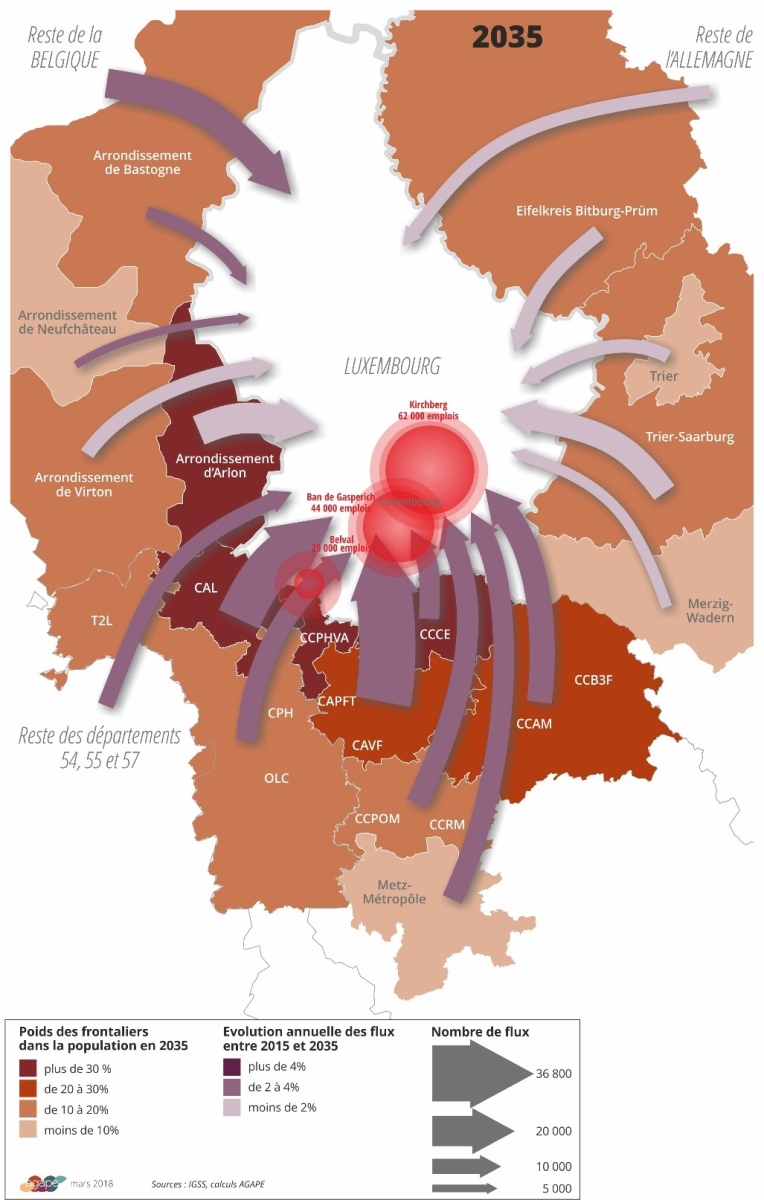

Point de départ de MMUST, le taux le plus élevé de frontaliers au sein de l’Union Européenne :

- plus de 210 000 travailleurs frontaliers avec le Luxembourg ;

- + 7 200 frontaliers par an dont + 4 500 français (2016/2021) ;

- 305 000 frontaliers en 2035 ?

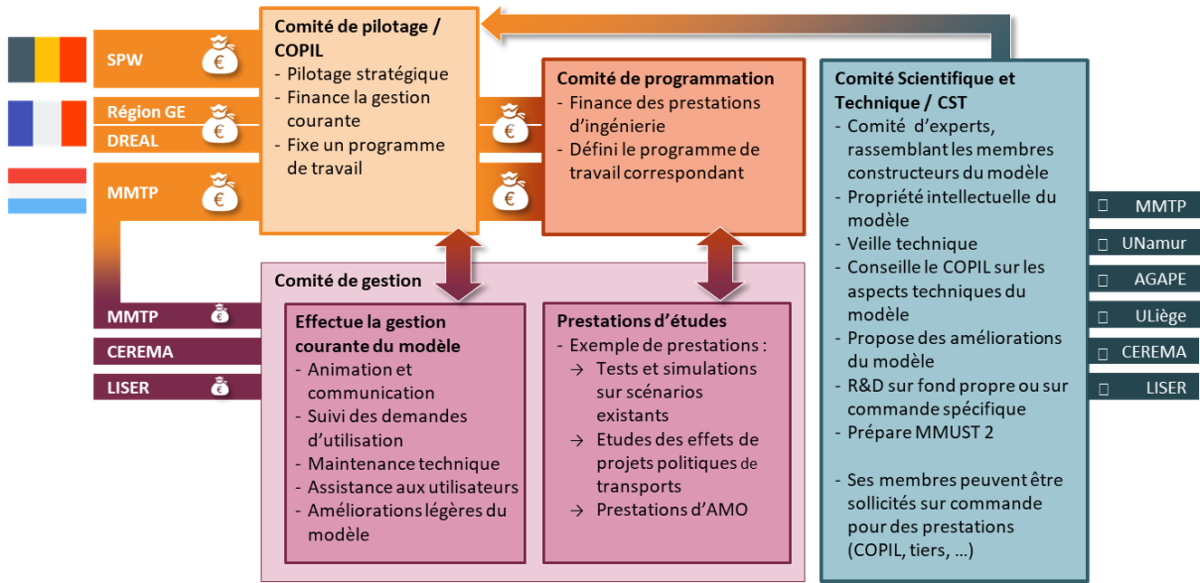

Les 6 principaux partenaires, au cœur du projet :

- l’AGAPE (Agence d’urbanisme et de développement durable Lorraine Nord), cheffe de file,

- le LISER (Luxembourg Institute of Socio-Economic Research),

- le ministère du développement durable et des infrastructures du Grand-Duché du Luxembourg,

- le Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement),

- et les universités de Namur et de Liège

Depuis janvier 2023, une gouvernance partagée entre la France, le Grand-Duché du Luxembourg et la Belgique a été mise en place pour maintenir le modèle et effectuer des simulations à l’échelle transfrontalière destinées à objectiver les choix d’investissement, d’aménagement et d’organisation des réseaux de transport.

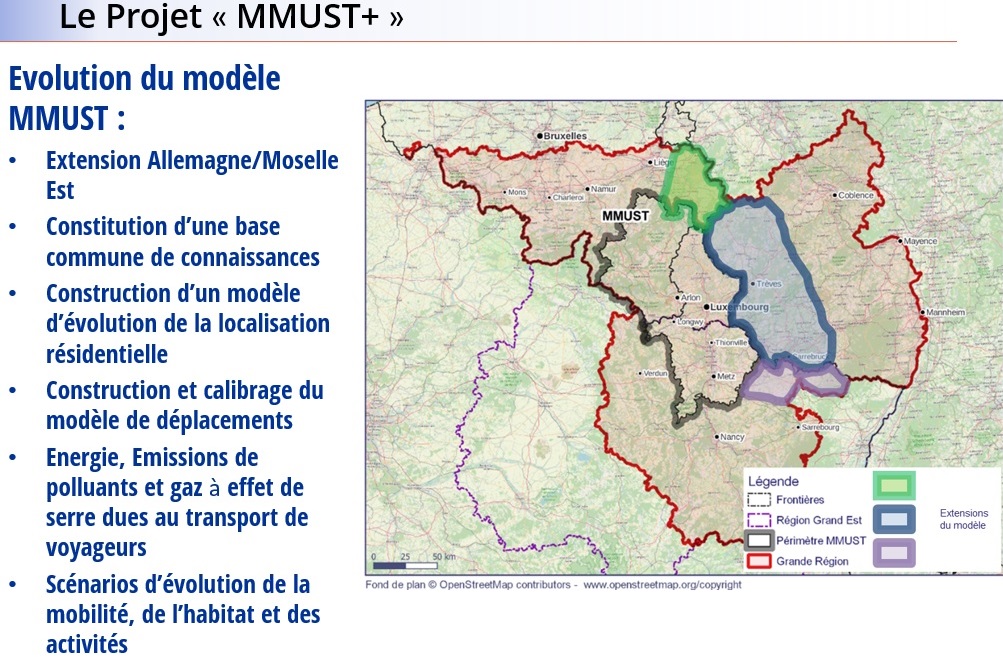

Le projet se poursuit avec MMUST+, lancé en mai 2025 sur une période allant jusqu’à fin 2028.

L'interview

Question : Sur ce type de territoire où la gouvernance des politiques publiques de mobilité est rendue encore plus complexe par la présence des frontières, dans quelle mesure un outil technique tel qu’un modèle multimodal permet-il de faciliter la coopération entre les différents acteurs publics ? Quels retours d’expérience souhaiteriez-vous partager avec nous ?

► Paul BOUZID (DREAL Grand Est) : L’élaboration des politiques publiques s’appuie, entre autres, sur le diagnostic des situations rencontrées. La planification des projets de mobilité transfrontaliers impliquant de travailler entre plusieurs pays, nous rencontrons parfois des difficultés car les diagnostics diffèrent selon les outils utilisés ou les angles d’analyse privilégiés par chacun. Disposer d’un outil commun de modélisation permet maintenant de partir du même point pour l’analyse et la construction de nos projets communs, ce qui est crucial !

► Florian CHALUMEAU (Région Grand Est) : La création et l’adoption durable du modèle MMUST ont offert une précieuse opportunité de collaboration avec nos collègues des autres pays. Au fil des heures de travail partagées, nous avons appris à mieux nous connaître et à mieux comprendre nos méthodes respectives. Cette expérience enrichissante a considérablement renforcé notre capacité à collaborer efficacement, favorisant des échanges plus fluides et plus naturels dans l’ensemble des projets que nous menons désormais ensemble.

Question : Les mobilités quotidiennes traversent les frontières. Est-il facile de partager des constats communs avec plusieurs pays ? Les objectifs de mobilité durable sont-ils perçus de la même manière chez nos voisins européens ? Un modèle peut-il favoriser la construction commune de scénarios prospectifs ?

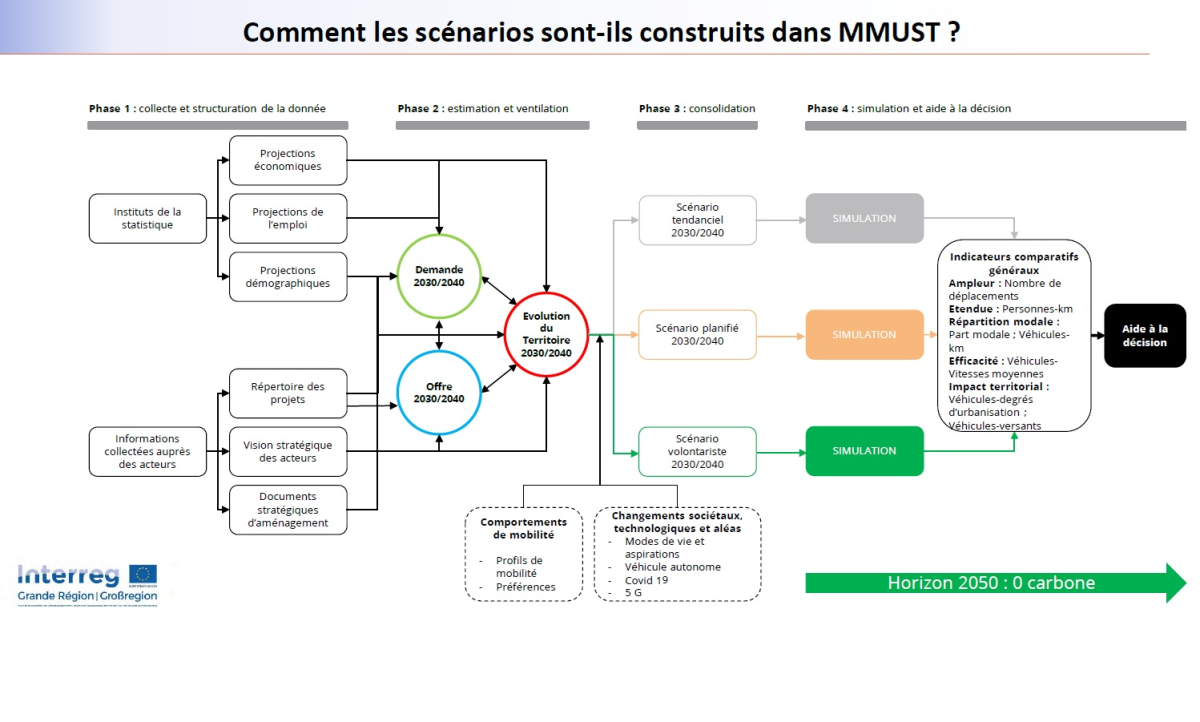

► Florian CHALUMEAU (Région Grand Est) : Maintenant que nous disposons de cet outil de modélisation commun, avec un scénario de référence que nous avons construit ensemble, cela aide à partager des constats communs (volume des flux transfrontaliers par voie d’accès, utilisation précise des différents modes de transport, analyse des différents projets portés par les collectivités) et, surtout, à élaborer une vision commune. Nous construisons donc nos scénarios prospectifs de manière collaborative, en analysant l’efficacité des projets proposés en toute transparence. Cela accélère ainsi notre coopération.

► Paul BOUZID (DREAL Grand Est) : Concernant les objectifs, le Grand-Duché de Luxembourg a le mérite de disposer d’une stratégie très claire avec son Plan national de mobilités (articulation de l’ensemble des projets de mobilités programmés ou étudiés pour cet horizon). Ce document définit les projets qui seront étudiés et réalisés, ainsi que les parts modales visées : par exemple, augmentation de 30 à 40% de la part modale des transports en commun pour les déplacements de plus de 15km via les axes de transports majeurs. Nous nous appuyons beaucoup sur ce point de départ dans nos études en cours, même si la France définit en parallèle ses propres objectifs via la démarche de planification écologique.

Question : Vous êtes partenaires du projet MMUST, quels sont les grands enjeux de mobilité que l’outil doit éclairer sur vos territoires ? Quelles sont vos attentes en matière de simulation ?

► Florian CHALUMEAU (Région Grand Est) : Le modèle MMUST doit d’abord permettre d’évaluer les effets des projets structurants d’infrastructures routières et ferroviaires afin d’offrir une vision d’ensemble des enjeux. L’outil est utile également pour l’analyse de projets plus locaux (P+R au Luxembourg par exemple, étude d’opportunité d’un barreau routier dans la zone portuaire de Thionville). Dans cet esprit, il est déjà utilisé par des collectivités locales comme le département de la Moselle.

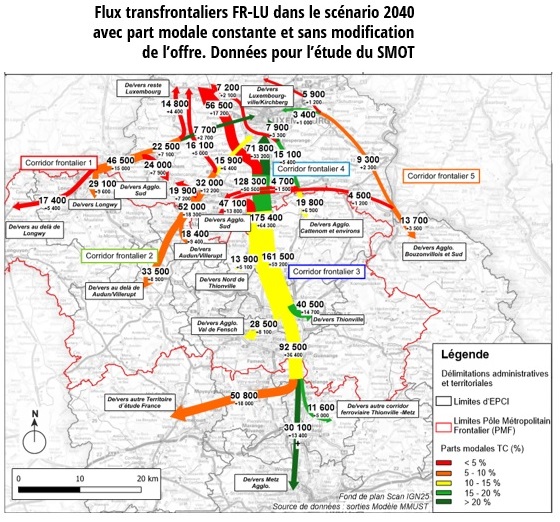

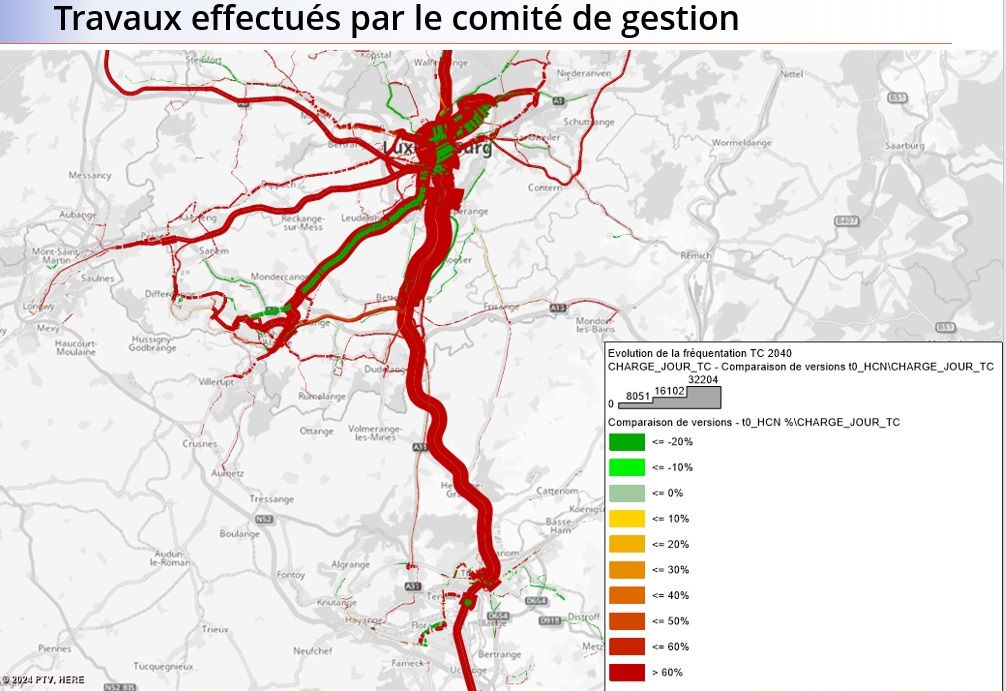

Dans un contexte de forte croissance des mobilités transfrontalières (voir les deux cartes), le modèle permet de tester des solutions pour adapter au mieux les offres de transports. Par exemple sur la liaison Luxembourg-Arlon-Libramont, MMUST a permis de simuler un doublement de fréquence et la mise en place d’arrêts intermédiaires. L’avantage de disposer d'un modèle est de pouvoir construire différents scénarios, comparer leurs effets sur les temps de parcours et la fréquentation, tout en tenant compte des investissements qu’ils nécessitent, dans une logique d’optimisation globale. De manière très opérationnelle, les données fournies par MMUST ont servi aussi à l’étude de réaménagement d’un giratoire à Audun-le-Tiche en lien avec un vaste programme d’aménagement (OIN Alzette Belval).

► Paul BOUZID (DREAL Grand Est) : Le grand enjeu actuel est son utilisation dans le cadre de la préparation du futur Schéma de mobilité transfrontalier (SMOT), qui est en cours de réalisation, porté par le Grand-Duché de Luxembourg, la Région Grand Est et la DREAL Grand Est. Le modèle va donc permettre de déboucher sur une nouvelle planification partagée des projets de mobilité transfrontaliers, qui viendra assembler et compléter l’ensemble des projets déjà lancés. Les enjeux financiers derrière sont donc très importants, et nous y arriverons grâce à MMUST.

Question : Concrètement sur cette période, sur quels projets sur vos territoires, l’outil MMUST a-t-il pu être utilisé ?

► Florian CHALUMEAU (Région Grand Est) : En plus du SMOT, l’outil MMUST est très utile pour l’étude de préfiguration en cours du service express régional et métropolitain (SERM) Lorraine-Luxembourg, le futur « RER » multimodal qui vise à améliorer les mobilités du quotidien, en périphérie des métropoles de Metz et Nancy ainsi que dans le Nord de la Lorraine et avec le Luxembourg.

► Paul BOUZID (DREAL Grand Est) : De plus, le département de la Moselle a également utilisé le modèle pour analyser l’effet d’un de ses projets de voie dédiée à la circulation de bus transfrontaliers le long de la RD653, parallèle à l’autoroute A31 entre le Nord de Thionville et la frontière luxembourgeoise. Et il y en a d’autres !

Question : Si les outils de modélisation sont utiles pour éclairer les choix des politiques de mobilité, ils restent des objets assez techniques, la présence du Cerema dans ce projet a-t-elle favorisé son développement et son utilisation ?

► Paul BOUZID (DREAL Grand Est) : La contribution des experts est essentielle à ce projet. Le Cerema en particulier a joué un rôle central, depuis la conception du modèle jusqu’à son exploitation (le modèle étant d’ailleurs hébergé par l’établissement). Sa participation garantit la crédibilité du modèle et des résultats obtenus, grâce à l’expertise pointue de ses spécialistes, déterminante à chaque étape du processus.

► Florian CHALUMEAU (Région Grand Est) : Les habitudes de travail créées par le Cerema et le LISER, le MMTP luxembourgeois et nos partenaires belges permettent également d’avoir des échanges fluides sur l’utilisation du modèle. Ces expertises croisées sont nécessaires et facilitent l’appropriation de ces outils par les acteurs du territoire. Cette organisation est notamment très utile pour construire les scénarios de référence : chaque partenaire peut collecter les données territoriales les plus appropriées et leur mise en commun dans le modèle permet d’en vérifier la cohérence, par exemple en examinant les projections du nombre de travailleurs frontaliers.

Question : L’utilisation de MMUST va continuer et un financement Interreg pour un nouveau projet MMUST + a été approuvé pour la période 2025 -2028, quelles sont vos principales attentes sur ce nouveau cycle ?

► Paul BOUZID (DREAL Grand Est) : La coopération transfrontalière France-Luxembourg est très dynamique, notamment car les besoins sont nombreux en raison de la croissance continue de l’emploi des frontaliers au Luxembourg. Mais le bassin de vie de nombreux territoires du nord de la Lorraine s’étend dans les 4 pays de la Grande Région. Il est donc important d’étendre le périmètre du modèle pour pouvoir élaborer des stratégies communes avec nos partenaires de la Grande Région.

De plus le projet MMUST+ s’appuiera sur des enquêtes de mobilité coordonnées, menées en France (EMC²), au Luxembourg et en Allemagne. Cela permettra de constituer une base de donnée plus riche et plus fiable, et d’alimenter le modèle avec des données harmonisées en remplacement des anciennes issues de sources hétérogènes. Il s’agira donc d’un nouveau grand pas en avant.

► Florian CHALUMEAU (Région Grand Est) : Au-delà de l’adaptation du modèle, MMUST+ est donc l’occasion d’étendre le partenariat aux Ministères en charge des Transports de Sarre et de Rhénanie-Palatinat. Outre cet aspect territorial, le projet s’inscrit dans l’ambition de réduction de l’impact du transport de voyageurs sur les émissions de GES et de polluants : il intègrera donc un module à cet effet, permettant le calcul systématique et automatisé pour chaque scénario. Enfin, face aux déséquilibres territoriaux majeurs, une consolidation des approches démographiques est apparue nécessaire. MMUST+ sera l’occasion d’explorer les possibilités offertes par les populations synthétiques dynamiques et les modèles de mobilité résidentielle. L’idée derrière ces nouveaux outils est d’avoir une approche plus rigoureuse pour estimer la quantité et la localisation des travailleurs frontaliers, moins basée sur des hypothèses à dire d’expert.